„Never touch a running system“: Wer kennt diesen Spruch, der vornehmlich Programmierern bekannt sein dürfte, nicht? Für ein Unternehmen birgt eine solche Herangehensweise aber Probleme, denn ein laufender Prozess, in dem Mitarbeiter involviert sind, bleibt nicht kontinuierlich stabil. Ohne stete Kontrolle und entsprechende Veränderung wird ein statischer Prozess in einem sich bewegenden Markt fehleranfällig. Hier setzt der PDCA Zyklus an. Im Grunde müsste man für dieses Tool den Spruch umformulieren in: „Always touch a running system“. Denn der PDCA Zyklus lebt von seiner beständigen und wiederkehrenden Durchführung, die nach und nach zu Verbesserungen in Unternehmensabläufen führt. Wie dies funktioniert, stellen wir Ihnen hier vor.

Lesedauer ca. 7 Minuten

Inhaltsverzeichnis

1. Definition: PDCA Zyklus einfach erklärt

Der PDCA Zyklus ist ein zyklisch wiederholender Prozess, der aus den Schritten Plan-Do-Check-Act (dt. Planen-Ausführen-Überprüfen-Anpassen) besteht. In erster Linie verfolgt die PDCA Methode das Ziel, unternehmensinternes Qualitätsmanagement zu leisten und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anzustreben. Es handelt sich um einen iterativen Ansatz, der mit einem allgemeinen Regelkreis die verschiedensten Managementaufgaben verbessern kann.

PDCA Zyklus (Deutsch)

Der Deming-Zyklus wird im Deutschen nicht nur mit Planen, Ausführen, Überprüfen und Anpassen übersetzt. Häufig wird dabei auch der Begriff PTCA Zyklus verwendet, der für Planen, Tun, Checken und Agieren/Anpassen steht.

Herkunft des PDCA Zyklus nach Deming

Ursprünglich ist der PDCA Zyklus als ein Hilfsmittel zur Qualitätssicherung entstanden und hat dort auch heute immer noch seinen Schwerpunkt. Der PDCA Zyklus, auch Shewart- oder Deming-Zyklus genannt, ist also ein Werkzeug für das betriebsinterne Qualitätsmanagement. Er dient der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen und ist ein universelles Modell zur Problemlösung und Prozessverbesserung. Dabei geht die dahinterstehende Deming-Philosophie davon aus, dass Verbesserung in einer ständigen Veränderung liegt und laufende Anpassung nötig ist, um in der (Wirtschafts-)Welt zu überleben. Der Ist-Zustand wird somit permanent infrage gestellt.

Entwickelt wurden die ersten Ansätze von dem amerikanischen Physiker Walter Andrew Shewhart, der den Vorläufer des PDCA Zyklus schuf. Seine Ansätze wurden vom Statistiker William Edwards Deming aufgegriffen, der nach dem zweiten Weltkrieg beim Wiederaufbau der japanischen Wirtschaft eine entscheidende Rolle spielte, indem er aus Shewharts Ansätzen den PDCA Zyklus schuf, der daher auch oft als Deming-Zyklus oder Deming-Kreis bezeichnet wird. Die eigentliche Revolution der Gedanken von Shewhart und Deming war die Idee, dass eine Prozessveränderung niemals in einer geraden Linie stattfinden kann, die ihr Ziel irgendwann erreicht, sondern dass es sich um einen Zyklus handeln muss, der stets wiederholt wird.

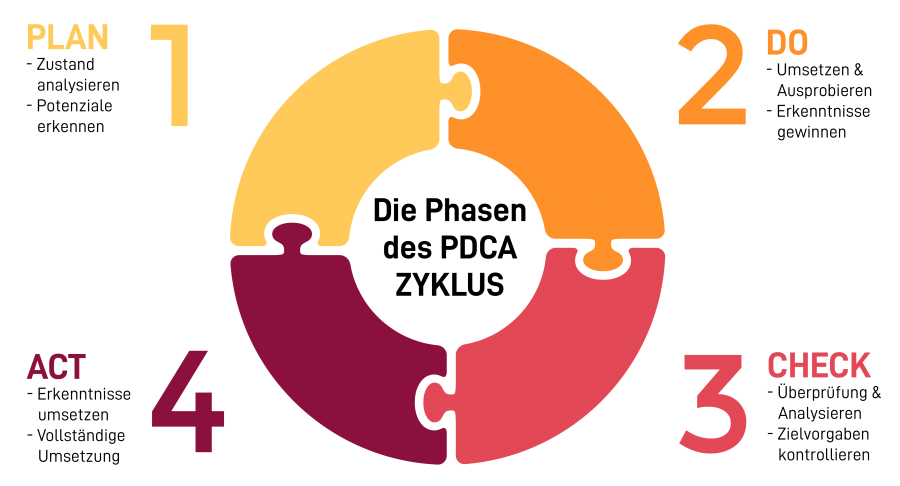

2. Die vier Phasen des PDCA Zyklus

Der PDCA Zyklus ist ein Werkzeug zur Qualitätsentwicklung, das in vier einfach aufgebauten Schritten vorgeht, deren Anwendung jeder erlernen kann. Dennoch ist es nötig, eine gewisse Sorgfalt bei der Durchführung walten zu lassen und sich die einzelnen Schritte genau anzuschauen, bevor sie durchgeführt werden. Daher stellen wir Ihnen im Folgenden die einzelnen Schritte vor und zeigen, worauf Sie achten müssen, damit die Durchführung den gewünschten Erfolg erzielt.

1. Phase: Plan (Planen)

Im ersten Schritt geht es um Analyse und darum, den folgenden Vorgang sorgfältig zu planen und Ziele zu formulieren. Zunächst wird der Ist-Zustand analysiert. Dabei wird die aktuelle Situation betrachtet und bereits jetzt das Augenmerk auf unausgeschöpfte Potenziale gelegt. Erst danach werden die Ziele formuliert und Strategien erarbeitet, die geeignet sind, den Ist-Zustand in Richtung des Soll-Zustandes zu verbessern. Es wird also eine Hypothese aufgestellt, wie die Qualität sich durch Veränderung verbessern lässt.

2. Phase: Do (Ausführen)

Im zweiten Schritt werden die im vorherigen Schritt erarbeiteten Strategien umgesetzt. Dies klingt aufwendiger als es ist, denn es geht noch nicht darum, alle Maßnahmen in den Prozess zu integrieren. Zunächst einmal werden kleine Schritte in Testläufen umgesetzt und neue Konzepte ausprobiert. Daher kann dieser Schritt ganz unterschiedliche Dimensionen erreichen. Entweder handelt es sich um eine kleine Teststudie mit nur einer Veränderung, oder aber ein großes Konzept wird bereits pilotartig umgesetzt. Entscheidend ist, dass die Maßnahmen nicht endgültig etabliert werden, sondern zunächst die Auswirkungen der Veränderung im Mittelpunkt stehen. Daher ist Beobachtung ein wichtiger Teil dieser Phase und leitet in den nächsten Schritt über.

3. Phase: Check (Überprüfen)

Die größte Herausforderung des dritten Schrittes ist die Unvoreingenommenheit, mit der das Ergebnis betrachtet werden soll. Wir sind es gewohnt zu werten. Der PDCA Zyklus sieht eine solche Wertung aber nicht vor. Nach dem zweiten Schritt wird nun eine ausführliche Kontrolle und eine Analyse der Veränderung durchgeführt. Hierbei kann man zu Ergebnissen kommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ziele sind vielleicht nicht erreicht worden, Probleme aufgetreten oder ungeahnte Wege haben sich eröffnet. Je wertfreier Sie das Ergebnis betrachten, desto größer der Erfolg der Durchführung. Eventuell müssen nun neue Anpassungen vorgenommen werden. Hat die Veränderung einen gewünschten Effekt gehabt, ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt.

4. Phase: Act (Anpassen)

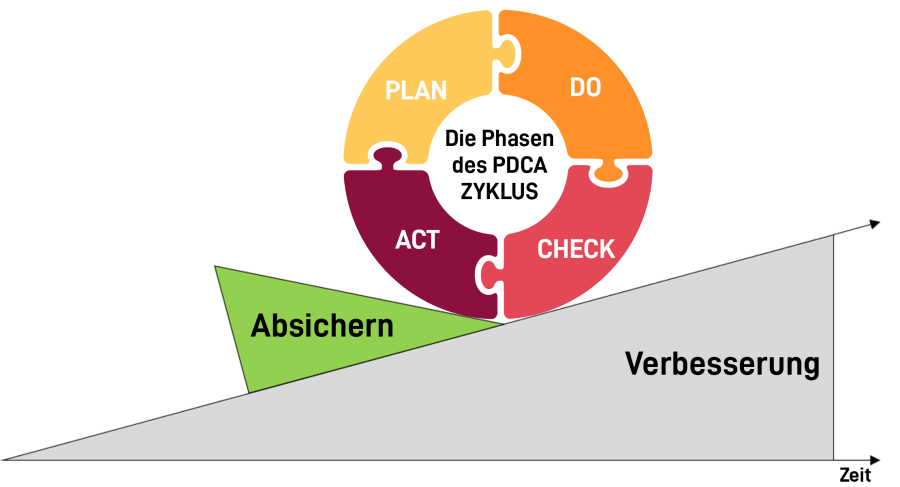

In diesem letzten Schritt werden die Maßnahmen etabliert und als Standard in den Prozess eingefügt. Dadurch hebt sich der allgemeine Standard des Unternehmens. Hiermit ist der letzte Schritt des Zyklus getan. Dennoch empfiehlt es sich, weiter Kontrollen durchzuführen und die Umsetzung der Veränderung noch eine Weile zu überwachen. Damit wird gewährleistet, dass sich nicht kurz nach der Umsetzung doch noch Fehler in den Prozess einschleichen.

3. Anwendung und Voraussetzungen des PDCA Zyklus

Der PDCA Zyklus kommt in den verschiedensten Bereichen zum Einsatz. Die Hauptanwendung liegt im Qualitätsmanagement, für den der PDCA Zyklus ursprünglich entwickelt worden ist. Tatsächlich kann der PDCA Zyklus aber auch an anderen Stellen eingesetzt werden. Jegliche Prozesse und Ziele lassen sich mit diesem Werkzeug verbessern und verschlanken. Die PDCA Methode ist daher ein universelles Tool, das in den verschiedensten Bereichen zum Einsatz kommt.

Dabei wird dieser Ansatz häufig bei der Verbesserung bestehender Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse angewendet. Aber auch bei der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen werden deren Prozesse mit Hilfe der PDCA Methode stetig verbessert. Hierbei sichern etablierte Standards das Gelingen der vier Phasen, wodurch eine nachhaltige Verbesserung, mit Fokus auf den Kunden, erzielt wird. Dieses Vorgehen nennt man auch SDCA Zyklus (Standardize, Do, Check und Act). Die Standards werden festgelegt/etabliert, danach werden sie praktiziert, auf Ihre Funktion überprüft und anschließend angepasst. Nach diesem Vorgehen beginnt wieder der PDCA Zyklus usw. .

Äußere Voraussetzung für den PDCA Zyklus gibt es kaum. Er kann überall dort angewandt werden, wo Prozesse verbessert werden sollen. Vom Ein-Mann-Homeoffice bis zum Unternehmen mit vielen hundert Mitarbeitern ist der Wirksamkeit des PDCA Zyklus keine Grenze gesetzt. Allerdings benötigt die Anwendung der PDCA Methode innere Voraussetzungen bei den Durchführenden. Nötig sind eine gute Strukturierung und ruhige Planung. Mit Hektik und dem Wunsch nach schnellen Ergebnissen kommt man mit dem PDCA Zyklus nicht weiter. Dazu kommt die Unabdingbarkeit, die Ergebnisse wertfrei betrachten zu können und Fehler nicht als Problemfälle, sondern als Möglichkeit eines Lösungsansatzes zu sehen und ihnen somit offen zu begegnen.

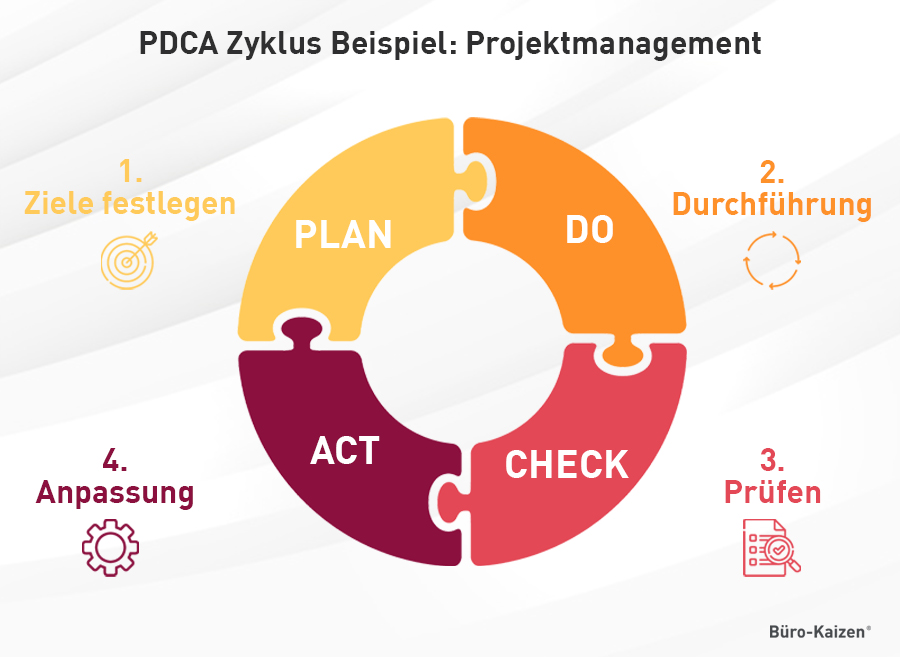

4. PDCA Zyklus Beispiel: Projektmanagement

Zur Veranschaulichung, wie ein PDCA Zyklus aussehen könnte, haben wir Ihnen hier ein einfaches Beispiel beschrieben. Sie sind Leiter eines Webseiten-Projekts. Dieses Projekt hat das Ziel den Kaufprozess Ihrer Kunden zu verbessern und somit die Verkaufszahlen zu steigern. Für dieses Projekt nutzen Sie die PDCA Methode.

1. Phase des PDCA Zyklus: Plan (Planen)

Sie legen in diesem Schritt die einzelnen Ziele des Projekts fest, beispielsweise sollen grobe Produktkategorien sowie weitere Bezahlmethoden eingeführt werden. Nun bestimmen Sie den Projektumfang, die verfügbaren Ressourcen sowie die konkrete Zeitplanung. Anhand dieser Vorgaben erstellen Sie einen Zeitplan, der die Meilensteine des Projekts enthält. Abschluss dieser Phase bildet die Festlegung der Kennzahlen, die belegen, ob die Maßnahmen erfolgreich sind oder nicht.

2. Phase des PDCA Zyklus: Do (Ausführen)

Als nächstes werden die festgelegten Projektschritte durchgeführt. Die E-Commerce-Abteilung führt die Kategorien „Frauen”, „Männer” und „Kinder” ein, um die Produktsuche zu erleichtern. Bisher war bei den Bezahlmethoden nur die Option „Kauf auf Rechnung” möglich. Die Bezahlmethode „PayPal” sowie „Sofort-Überweisung” wurden für eine leichtere Aufwicklung hinzugefügt. Sie als Projektleitung achten darauf, dass die Ressourcen effektiv genutzt und der Zeitplan eingehalten wird.

3. Phase des PDCA Zyklus: Check (Überprüfen)

In dieser Phase überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der getätigten Veränderungen. Sie und ein paar ausgewählte Testpersonen führen verschiedene Testkäufe durch, um die Costumer Experience zu analysieren. Hier prüfen Sie auch anhand der Verkaufszahlen bzw. Verkaufsabschlüsse, ob diese gestiegen sind.

4. Phase des PDCA Zyklus: Act (Anpassen)

Die gesammelten Daten werden von Ihnen analysiert, um festzustellen, ob das Projektziel erreicht wurde. Sie identifizieren in diesem Schritt mögliche Verbesserungspotenziale und Probleme bei dem Verkaufsprozess. Beispielsweise stellen Sie fest, dass bei den Testkäufen häufiger die Produktsuche abgebrochen wurde, da die Suche nicht verfeinert werden konnte. Anhand der Erkenntnisse leiten Sie folgende Maßnahmen ein: Sie führen weitere Produktkategorien (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) ein, um die Suche zu verfeinern.

Nun beginnt der PDCA Zyklus von vorne. Sie planen weitere Ziele und legen den Zeitplan fest. Anschließend führen Sie die Maßnahmen durch und überprüfen deren Wirkung. Zum Schluss passen Sie erneut den Prozess an. Somit etablieren Sie einen nachhaltigen Verbesserungsprozess.

5. Vor- und Nachteile des PDCA Zyklus

Wie jeder Ansatz hat auch der PDCA Zyklus Vor- sowie Nachteile. Im folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Pro und Kontra Argumente aufgezeigt.

Vorteile des PDCA Zyklus |

Nachteile des PDCA Zyklus |

|

|

6. Fazit zum PDCA Zyklus

Bei dem PDCA Zyklus handelt es sich um einen einfach Ansatz, der in erster Linie Prozesse und Ähnliches kontinuierlich verbessert, ähnlich wie die Kaizen Methode. Sie sollten mit dem PDCA Ansatz jedoch langfristig planen und sich und Ihr Unternehmen stetig hinterfragen, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit der nachhaltigen Verankerung des PDCA Kreises schaffen Sie sich eine stabile Wettbewerbsposition und einen hohen Qualitätsstandard.